Design for humans,

not machines.

Kollektiv für Design & Entwicklung

Nutzerzentrierte Designkonzepte

für digitale Erlebnisse

Wir vereinen verschiedene Designdisziplinen, um digitale Projekte mit höchstem Anspruch an individuelle Gestaltung und medienübergreifendes Nutzungserlebnis zu konzipieren und zu gestalten. Wir legen dabei besonderen Wert auf zeitloses Design, das digitale Erlebnisse mit der analogen Welt verbindet und setzen dabei auf moderne Technologien und Nachhaltigkeit.

Wir sind spezialisiert auf die Gestaltung von Apps, Websites und Markenkommunikation. Dabei kombinieren wir User Interface Design (UI) und User Experience Design (UX) mit verschiedenen Disziplinen im Bereich Kommunikationsdesign und schaffen so individuelle Lösungen für jedes Projekt.

Konzeption

Moodboard, Informationsarchitektur, Personas-Definition, User Journey Mapping, Flow-Charts, Wireframes und Digitale Produktentwicklung

Kommunikationsdesign

Corporate Design, Logo-Design, Editorial Design, Design Guidelines, Farbgestaltung, Bildsprache, Gestaltung im Raum und Präsentationen

UI/UX-Design

User Experience Design, User Interface Design, Design-Systeme, Informationsdesign, Icon-Design, Interaktionsdesign, Screendesign, Prototyping, Responsive Design und Webdesign

Service

Content-Erstellung, Content-Management, SEO On Page & Off Page und Marketing (analog & digital)

Ready to work

with us?

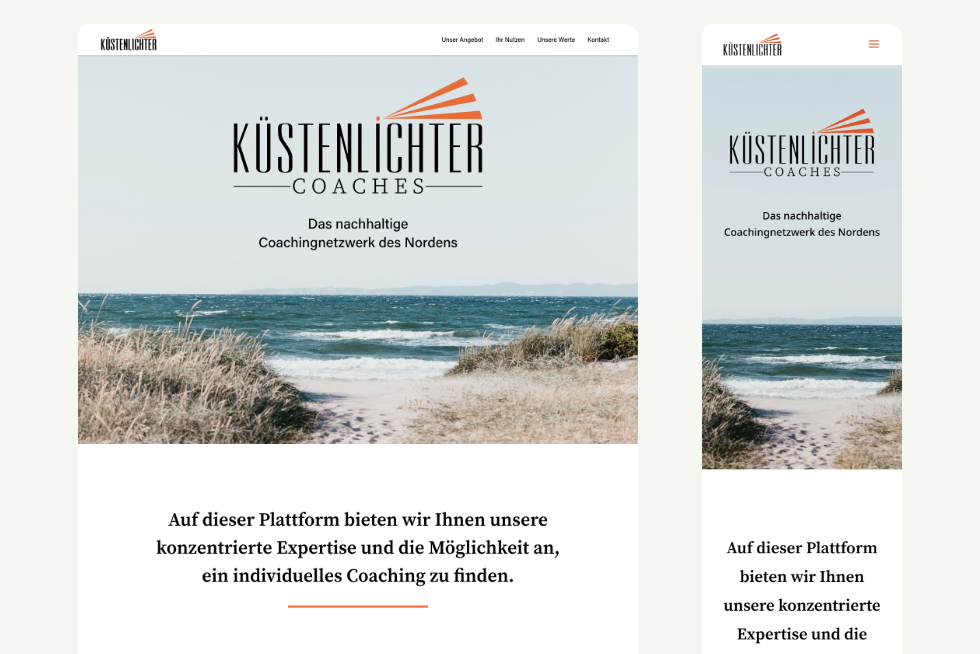

Websites

Wir bieten Ideen eine Bühne im digitalen Raum – individuelle Websites, die nicht nur visuell überzeugen, sondern auch intuitiv und benutzerfreundlich sind. Mit unserer Expertise im modernen Webdesign sind wir bereit, deine Marke online erfolgreich zu präsentieren und dich von der Konkurrenz abzuheben.

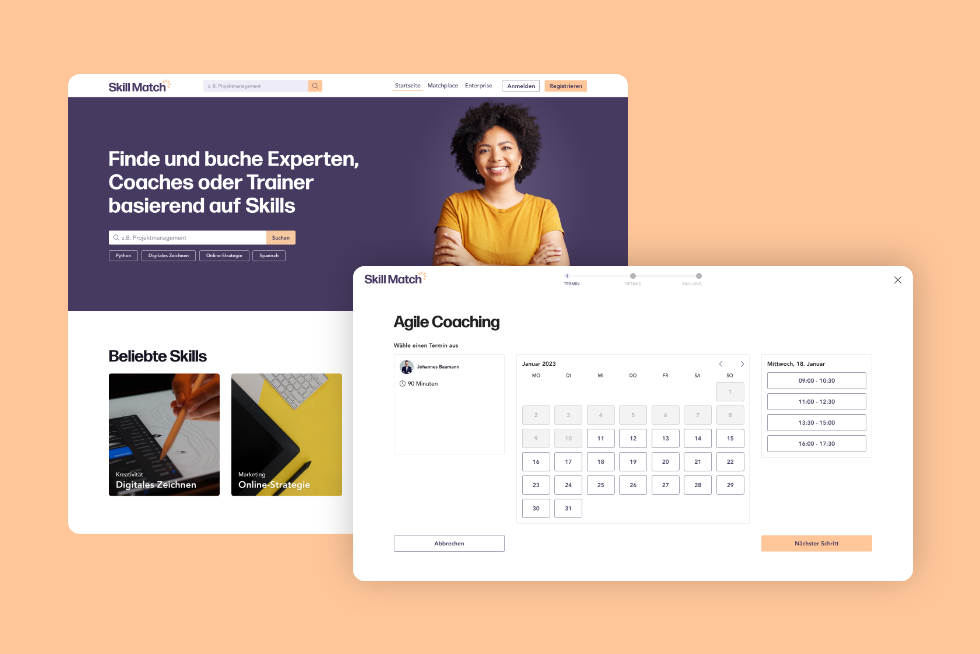

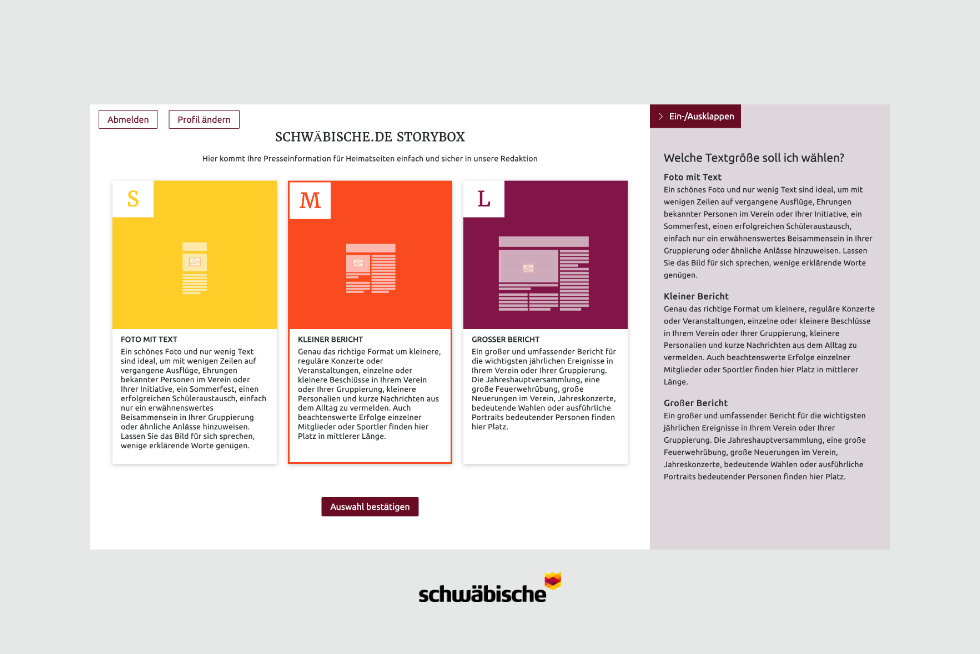

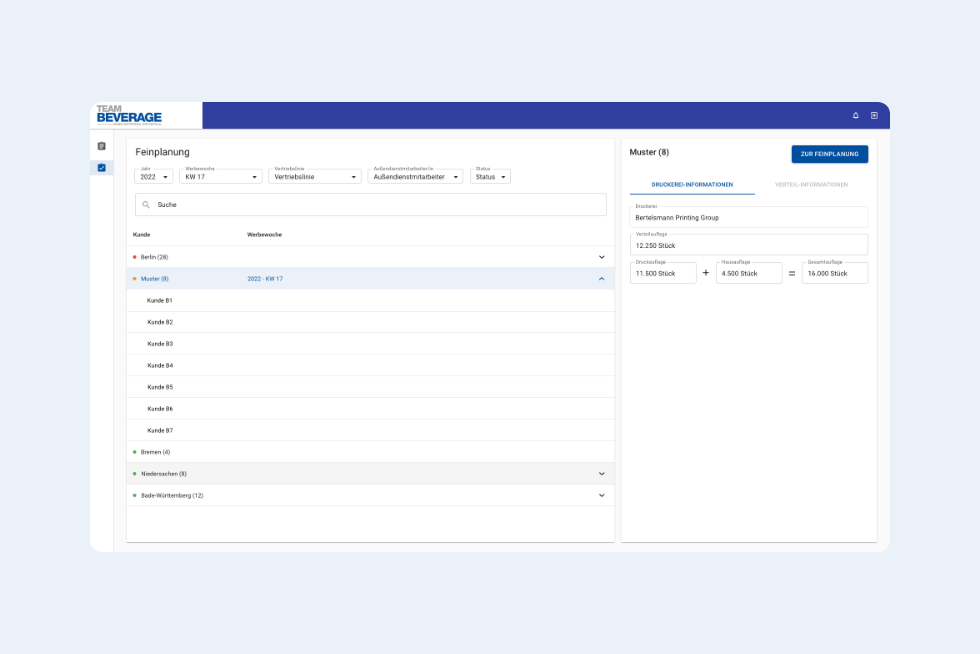

Kooperationen

Wir realisieren Proof of Concept (POC), Minimum Viable Product (MVP) sowie größere Softwareprojekte gemeinsam mit ausgewählten Softwareentwicklungen. Dabei legen wir besonderen Fokus auf Design, Nutzungserlebnis und technische Performance, abgestimmt auf die individuellen Projektanforderungen.

Blog

Design Systeme & Konsistenz im UI

In der digitalen Welt werden wir täglich von unzähligen Websites und Apps bombardiert. Es ist daher umso wichtiger, dass diese Anwendungen durch eine konsistente und einheitliche Gestaltung auffallen. Genau hier kommen Design Systeme ins...

UX-/UI-Design: Der Unterschied

In der digitalen Welt ist das User Experience (UX)- und User Interface (UI)-Design ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Websites und Apps. Doch was genau unterscheidet diese beiden Bereiche voneinander? In diesem Artikel gehen wir auf...

Motion Design → (E-)Motion Design

Motion Design ist eine Gestaltungsform, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Dabei geht es darum, Bewegung in die Gestaltung von Medien, wie zum Beispiel Videos oder Websites, zu integrieren. Doch es geht um...